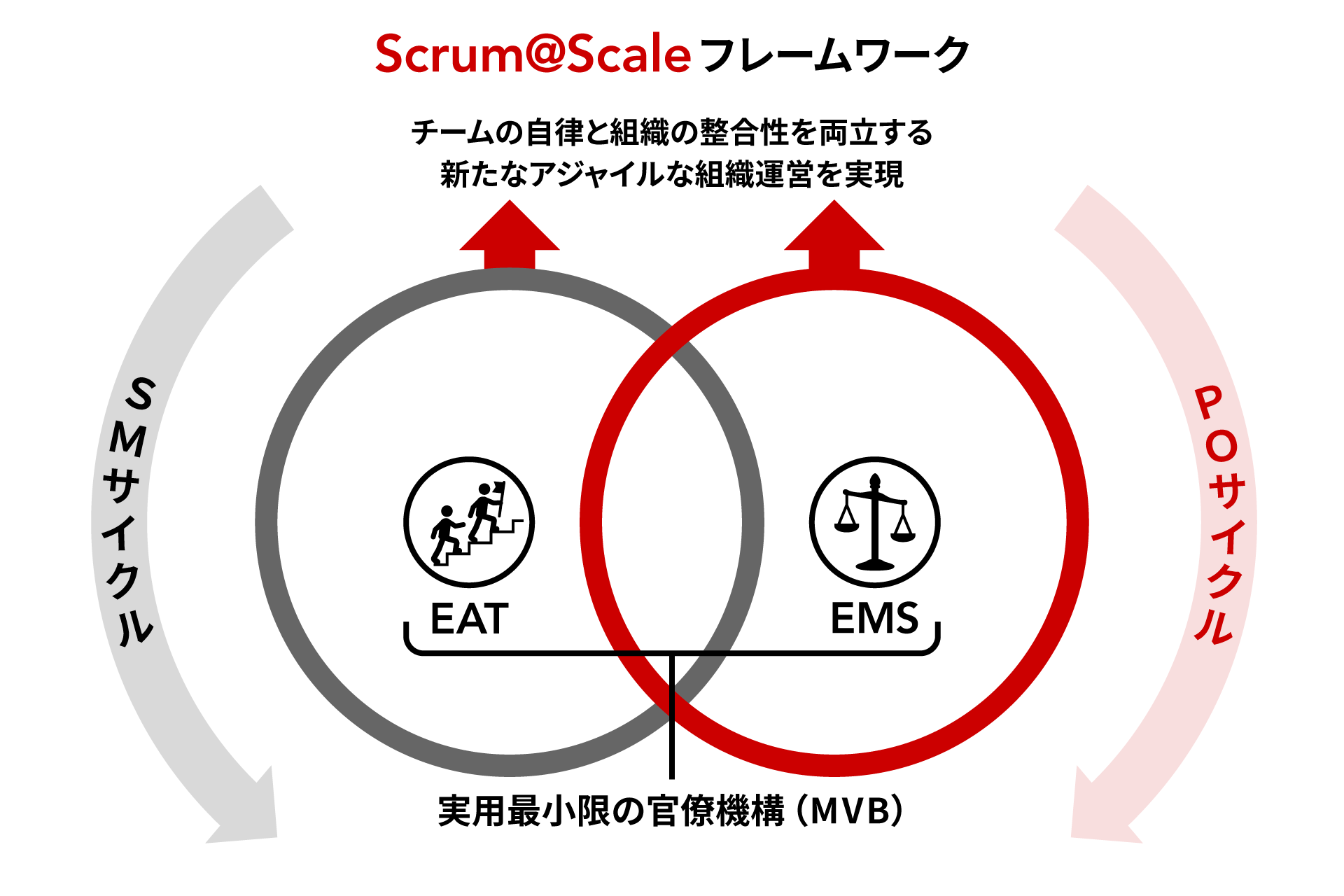

ここまで、スクラムチームをどう組織規模に拡大させるかを見てきた。ここでは、大規模なスクラム組織が実際にどのように運営されるかを解説する。

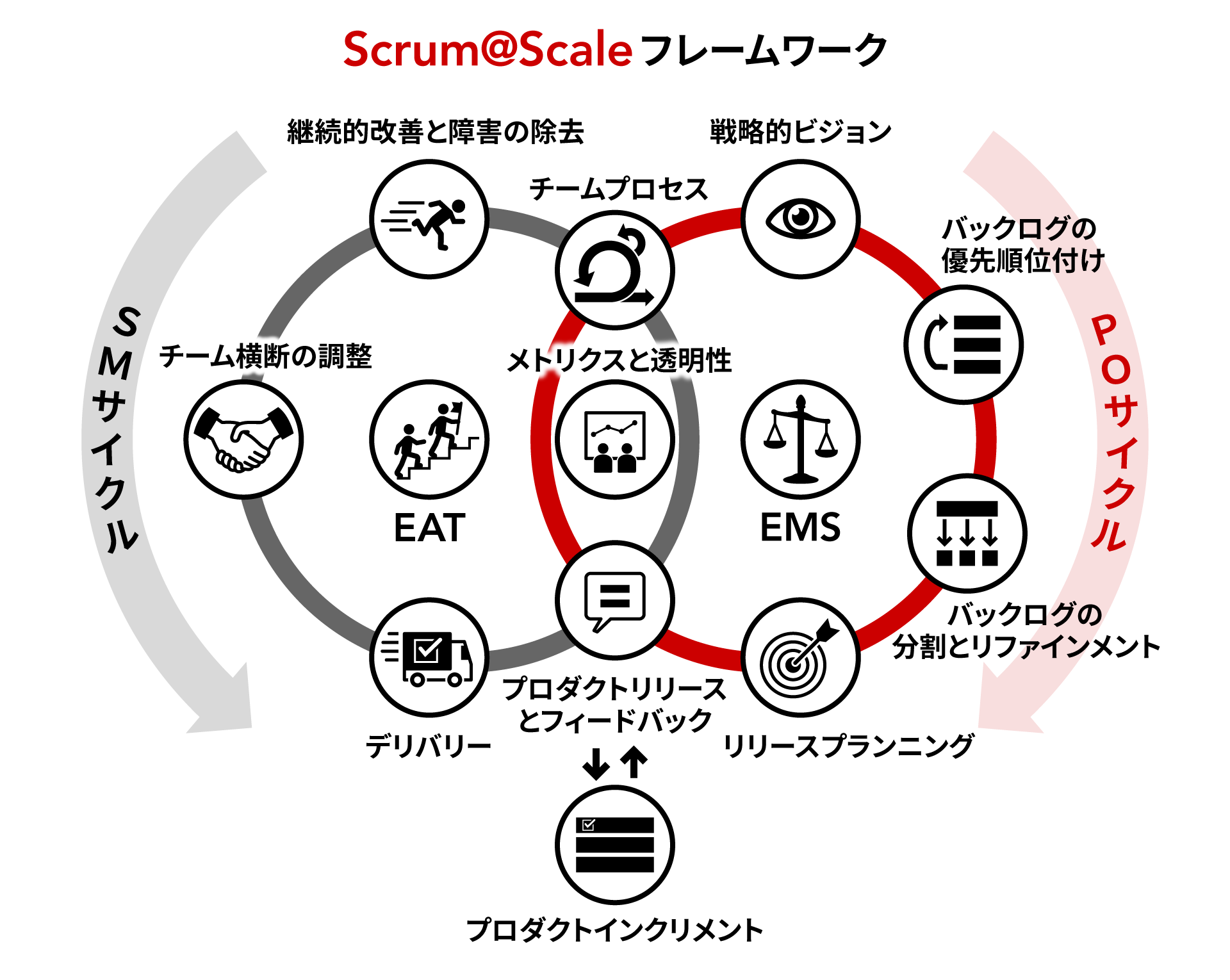

Scrum@Scale組織の運営の中心となるのが、プロダクトオーナーサイクル(POサイクル)とスクラムマスターサイクル(SMサイクル)である。

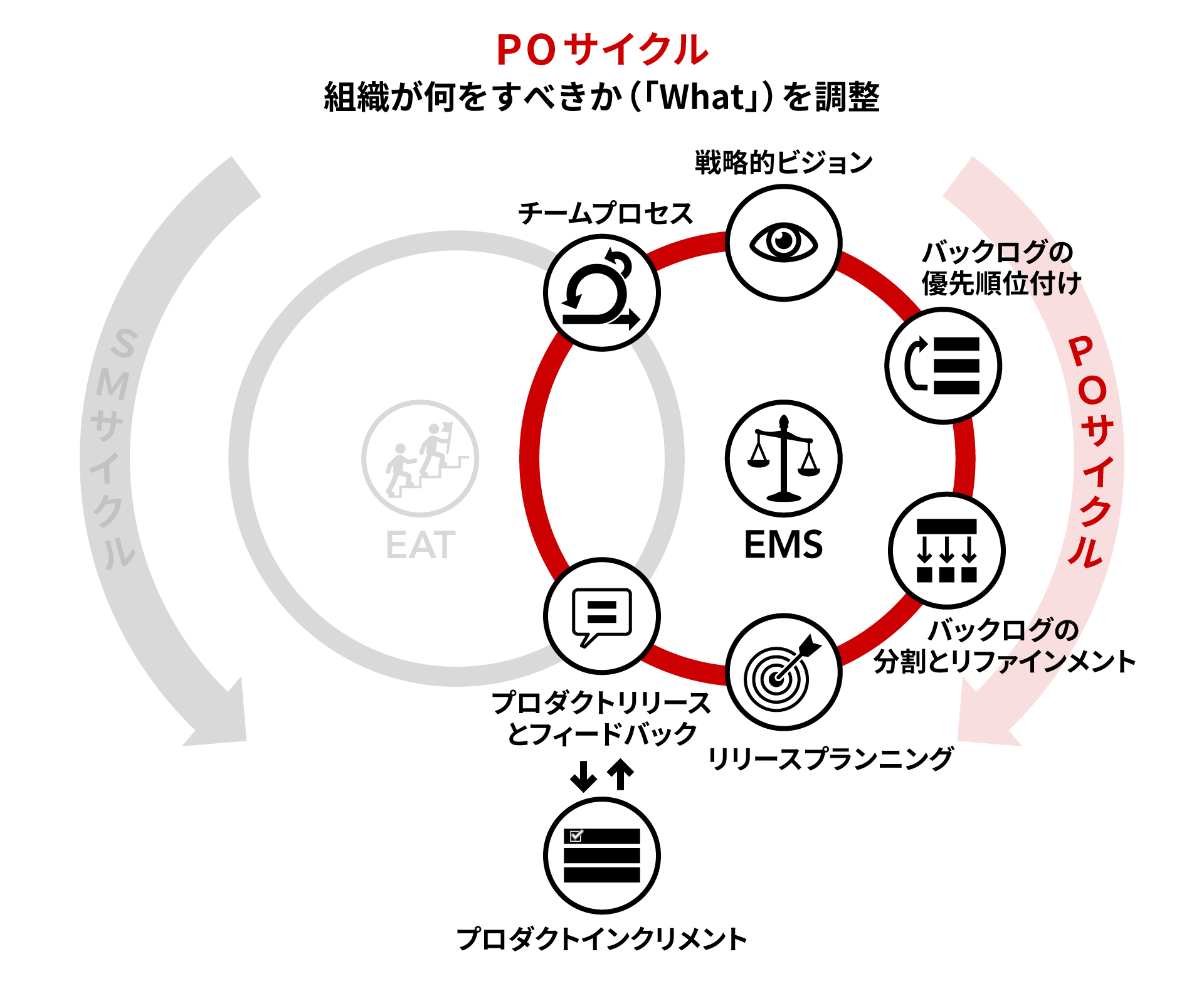

POサイクルとは、一言で言えば「組織が何をすべきか(「What」)」を調整する手順を示したものだ。EMSと、各プロダクトオーナーからなるプロダクトオーナー組織(PO組織)が連携して、組織全体のバックログと各スクラムチームのバックログの方向性を揃えることで、組織のビジョンを実現していく。

その具体的な手順はこうだ。POサイクルは、PO組織が「企業全体の戦略的ビジョンを明確にする」ことから始まる。そのビジョンをもとに、バックログの優先順位をつけるのだ。

その後、各レベルのプロダクトオーナーがバックログの分割とリファインメントを行い、各スクラムチームにReady(準備完了)のバックログを供給。PO組織は、顧客のフィードバックを得るための実用最小限のプロダクト(MVP)を決定した上で、リリースまでの計画を立てる。

プロダクトがリリースされたら、得られた顧客のフィードバックを再び、組織全体のビジョン、そして、組織のバックログに反映していくのだ。

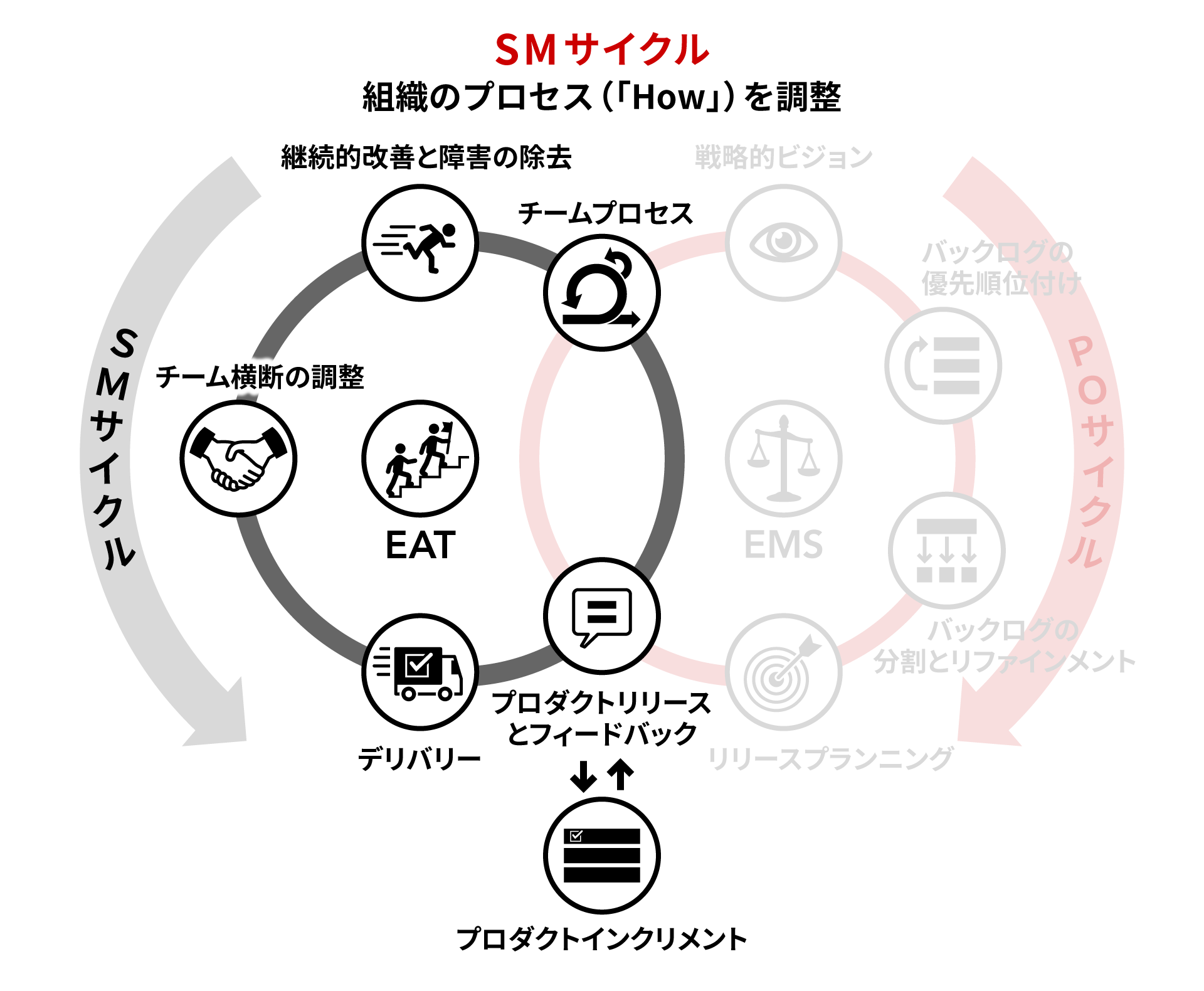

一方SMサイクルは、組織のプロセス(「How」)を調整するもの。EATと各スクラムマスターからなるスクラムマスター組織(SM組織)が連携して、組織全体のパフォーマンスの最大化を目指す。

SMサイクルには、大きく4つの仕事がある。

1つ目は、チームのコーチング。SM組織が連携してチームをコーチングし、各スクラムチームが最高のチームとなれるよう、支援する。

2つ目は、スクラムの進め方の継続的改善だ。チームで解決できない障害はスケールドデイリースクラムを通じて、毎日EATメンバーにレポートされる。EATは、その障害をいち早く取り除く。

3つ目は、チーム横断の調整。スクラムマスター組織は、QC活動やコミュニティ活動を通じて、スクラムチーム間の調整がスムーズにできるように支援する。

4つ目はデリバリーだ。スクラムマスター組織は、スプリントごとのデリバリーが実現できるようにスクラムチームを支援する。プロダクトがリリースされたらデリバリーのプロセスに関するフィードバックを得て、組織がより迅速にデリバリーできるように支援する。